1952年に福井県越前市で創業された越前セラミカは、越前瓦の製造・販売を行うメーカー。

三代目社長の石山享史さんは、越前瓦の製造で培ってきた技術と挑戦する組織風土により、自社ブランド「越前瓦器」を開発した。

その強い原動力になったのは、石山さんが繰り返し考えたことで辿り着いた自社の存在意義だった。

厳しい環境にも飛び込む責任感

越前セラミカは、石山さんの祖父が創業した。

「昔から地元は、良質な粘土が取れる場所でした。戦後、その粘土を活かした瓦の窯元が増えており、そのタイミングで祖父も瓦作りを始めました」

当時は瓦の需要に対して、供給が追いついていない状況だったが、時代の流れと共に状況は少しづつ変化した。

「私が高校生の時にはすでに、これから業界的には厳しくなっていくだろうと思ってました」

将来的には継ぐことを決めていた石山さんは、大学を卒業し、IT系の会社へ就職した後、2010年に越前セラミカへ入社した。

「商売人の息子として生まれたので、ずっとサラリーマンをするつもりはありませんでした。自分で起業するという選択肢もありましたが、地元や従業員の方々への想いが強く、越前セラミカへ入社することを決めました」

しかし、最盛期は地元に五十社以上あった瓦メーカーも、入社した時は十数社にまで減っていた。

「越前セラミカも厳しい状況でしたが、それを立て直すのが自分の役割だと思ったんです」

地元や従業員への想いからくる責任感が石山さんを動かしたのだ。

自分たちの存在意義に向き合う

入社直後は、とにかく仕事の中身を理解するために働いた。

「自分より社歴の長い人ばかり。少しでも早く仕事を覚えるために、毎日朝の六時半には出社してました。また、大変な瓦の設置工事などは、職人さんと一緒に現場に行ったり。年間何千という屋根を見に行きました」

そうした日々の仕事の中で、改善すべきところを見つけては対策を打つことを繰り返していた。ただ、同時に物足りなさを感じていたという。

「越前セラミカに入社してからずっと感じていたのですが、自分たちの存在意義を言語化できていなかったんです。自分たちには、何が求められていて、何が強みなのか」

この問いに向き合い続ける中で、石山さんは一つの答えに行き着いた。

「土地によって気候が違うため、昔はその土地ごとに瓦が作られてました。例えば、福井は雪国なので、重い雪が積もったり、湿気が多いんです。なので、今も越前瓦は、安全性を高めるために、吸湿性が低く、JIS規格の二倍固い瓦を作っています」

そして、地域によって異なるのは機能的な特徴だけではない。

「同じ北陸でも、加賀は赤い瓦ですが、越前は銀色っぽい瓦。そして瓦は屋根の上に乗るので、その地域の街並みを作っています。その街並みや風景、そして文化を守っていくことが、自分たちの存在意義だと思ったんです」

この想いが原動力となり、厳しい事業環境の中でも越前セラミカは生き残ることができたのだ。

自分たちの想いが実現し始める

石山さんが入社した時には十数社あった地元の瓦メーカーも、今は二社だけになった。

「うちが辞めたら、越前瓦がなくなってしまう。うちの技術で出来ることは、どんなことでも挑戦しようというスタンスでやってます」

越前セラミカは、瓦以外の事業も行っている。

「高温で焼く還元焼成という製法を活かして、今はタイルの製造も行っています。地元の市役所や恐竜博物館、新幹線のホームなどにも採用してもらうことができました」

自分たちの存在意義である”越前瓦で街並みや文化を守っていく”ということを実現し始めている。

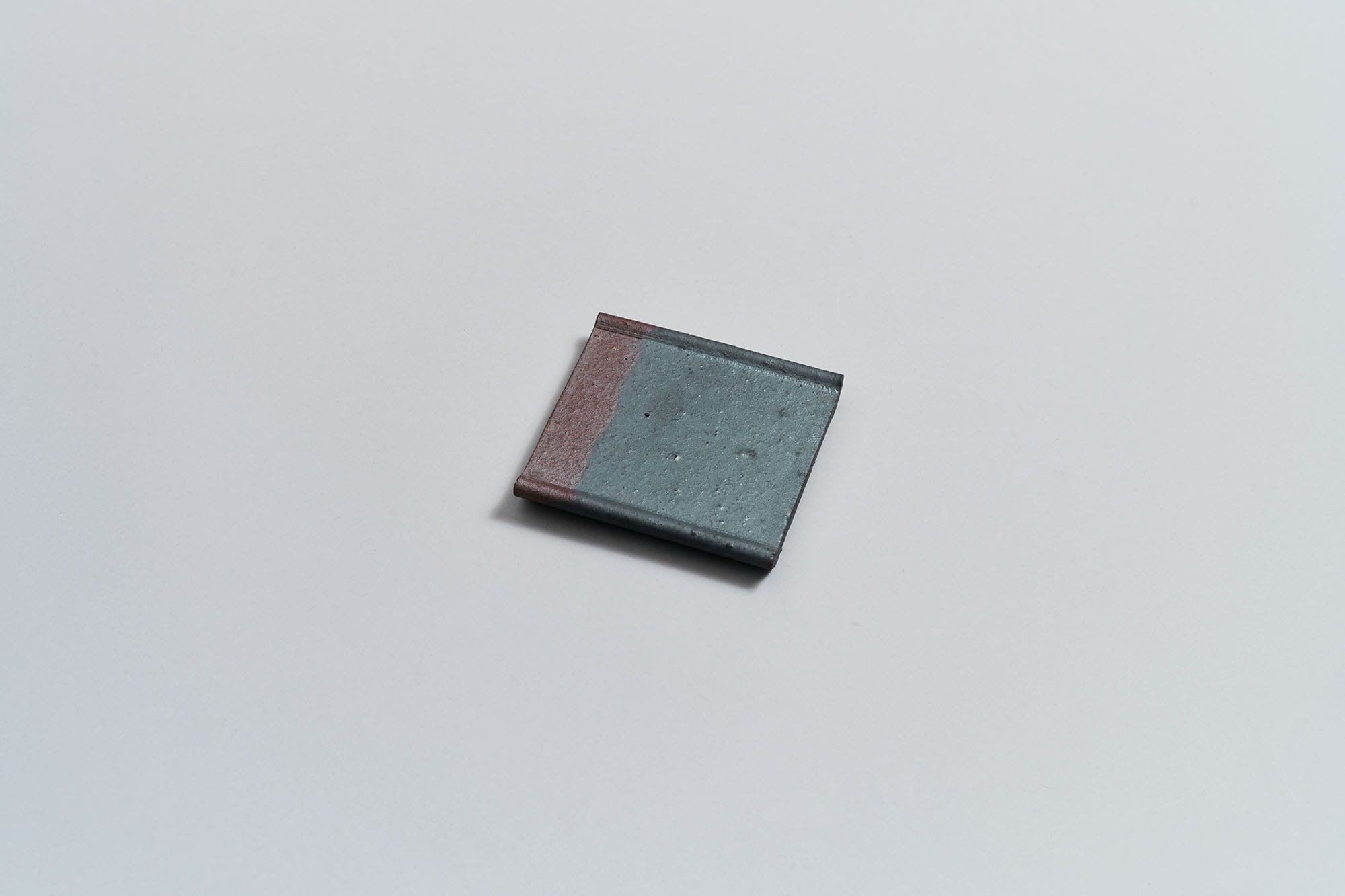

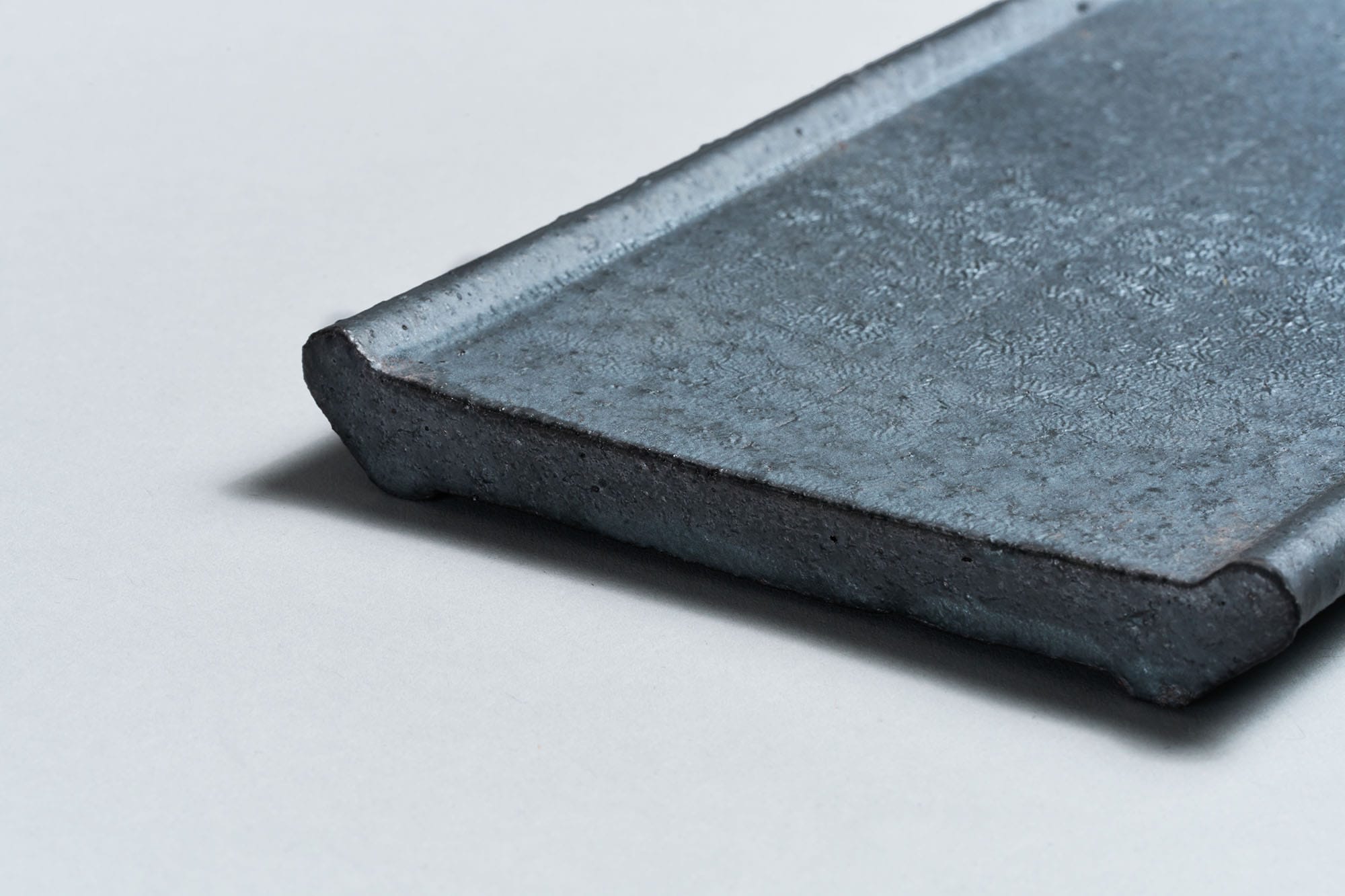

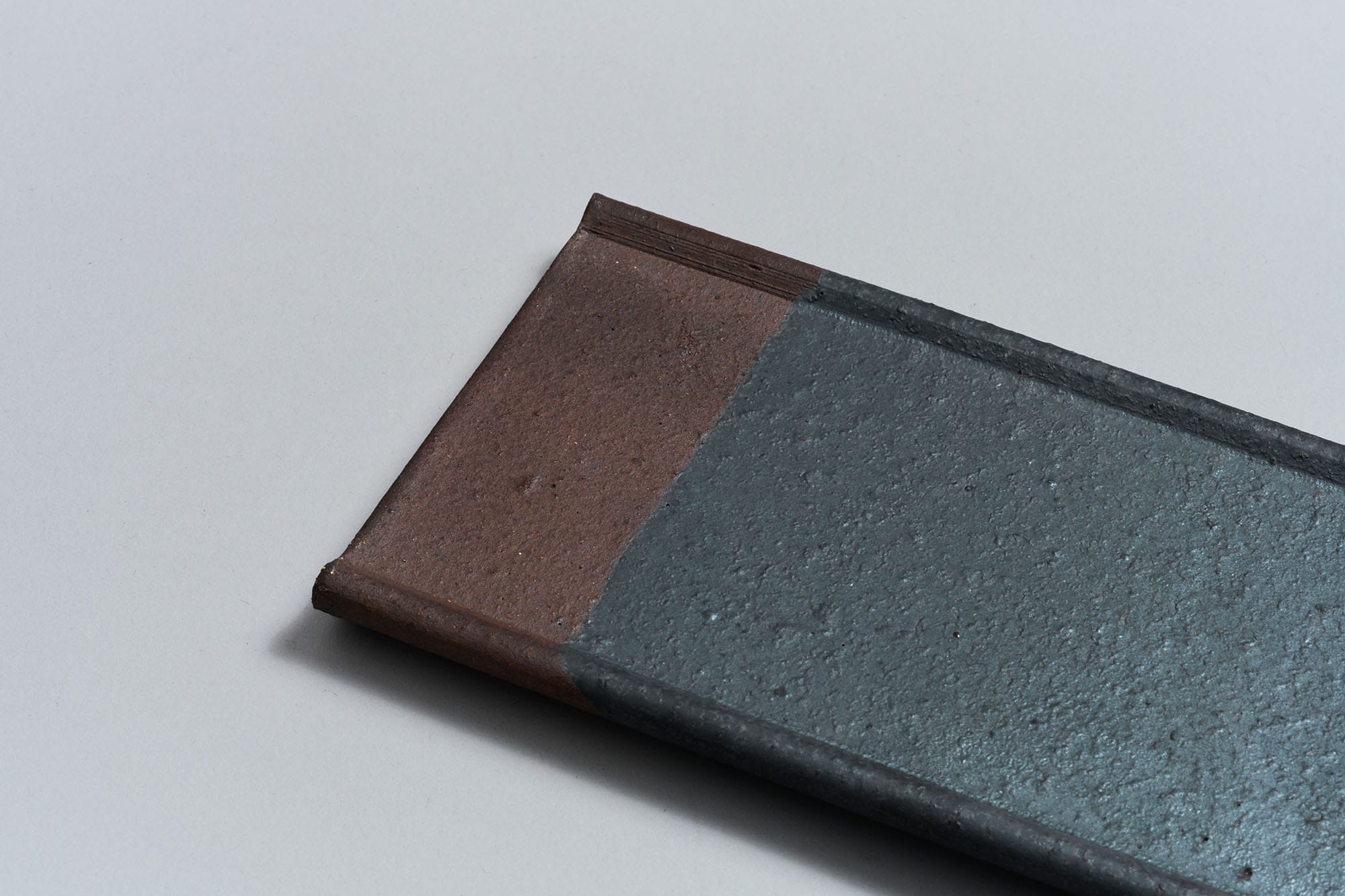

「自社ブランドの『越前瓦器』は、瓦の製法と同じように粗い土を使っています。そこから面で表現されている土の揺らぎを楽しんでほしい」

真新しさもあるテクスチャーの「越前瓦器」だが、どこか親しみやすさのようなものを感じる。それはきっと、瓦という日本人にとって身近なものを作る技術が、たくさん詰まっているからだろう。